どれだけ教則動画を見ても内容をすぐ忘れてしまう──柔術をやっている人なら誰でも経験があると思います。これを改善するには、Action Observation(運動観察)とMotor Imagery(運動イメージ)を組み合わせて、最後にごく小さく身体を動かすことが大事です。合言葉は 観る → 想像する → 動く。技を細切れではなくひとつの流れとして捉えることも重要です。自分のスタイルに合わせて、次の練習で軽く試してみましょう。(この記事は英語で執筆した記事の翻訳です)

どれだけ教則動画を見ても身につかない!!

現代における教則動画の重要性はもはや言うまでもありません。奇々怪界なガードや極めが日々開発されている柔術/グラップリングをジムのクラスだけで追うのは不可能だし、そもそもグラップリングのことを考えない時間を作るのが難しいわけで、練習をできない時間も何かしてないと気が済まないわけです。お金を出して動画を買ったことがないと言う人もネットで動画を見たことはあるんじゃないでしょうか。

自分は以前、動画をとにかく観まくるタイプでした。BJJ Fanaticsの購入履歴は余裕で3桁です。ただ、見ている量に反して自分はそんなにテクニカルなグラップリングができるタイプではありません。正直、動画の量ほど技術は伸びていないと言えます。これはどれだけ見てもすぐに忘れてしまうからなのですが、最近大学院の研究を通じて発見したちょっとしたコツでこれを劇的に変えることができているので、その内容をご紹介します。

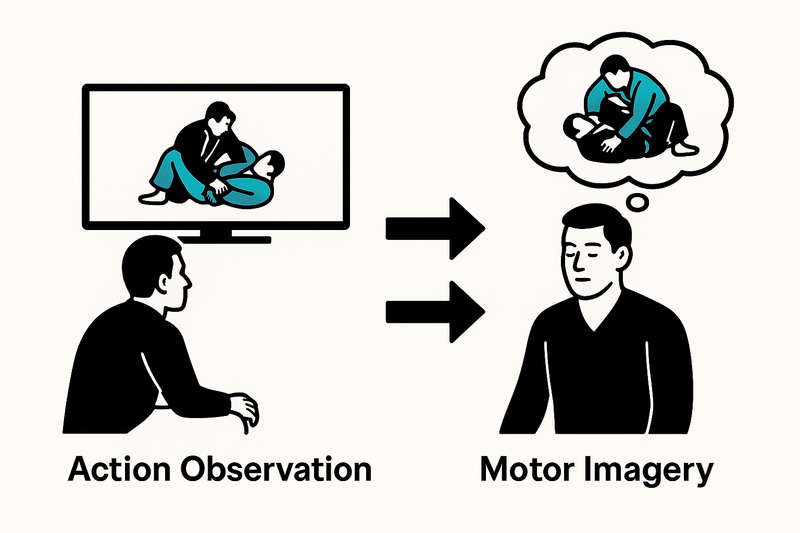

そのコツとは、Action Observation(行動観察)とMotor Imagery(運動イメージ)の組み合わせでした。

Action Observation と Motor Imagery ―― それぞれの意味

Action Observation(AO:行動観察)

難しい用語を使っていますが、これは行動を観察する、つまりクラスや動画で普通にやっていることを指します。研究によると、誰かの動きを観察することは何もしない場合より運動の理解に有利であることが示されています。つまり、ただ単に動画を見ることももちろん無意味ではないということがしっかり実証されているのです。

Motor Imagery(MI:運動イメージ)

動きを頭の中で実演すること、つまりイメトレを指します。このMIもAO同様に動作の改善をもたらすことが研究で立証されています。

ただし、ここで大事になるのは自分目線で実演することです。グラップリングのクラスや動画など、基本的には技術を見るときは外から三人称で観ることが多いと思います。これを頭の中でしっかり自分目線に変換して、まるで練習しているかのようにイメトレをすることが大事です。

Action Observation + Motor Imagery(AOMI)

この行動観察とイメトレはどちらもしっかり効果が立証されているのですが、組み合わせることで相乗効果が生まれることも立証されています。つまり、動画をただ見るよりも、それを頭の中で自分目線でしっかりイメトレすることで、見た内容を理解して記憶できるのだと言えます。

効果的な学習方法

動画を頭から終わりまで全部見て大量に情報を消費するより、システムの核になる1~2つの技術にしぼるのが重要です。技術のバリエーションは核を理解していれば後から追加でどんどん覚えていける場合が多いです。

また、イメトレを正確に行えることは自分が理解しているかどうかと言う確認にもつながります。そのように一個一個やっていこうとすると、たくさん処理することは難しくなってくると思います。まず全体像を掴むためにざっと全体を見るのはアリだと思いますが、取り組む技術は絞るようにしましょう。複雑なスキルは頭の中で機能的な塊(Basic Action Concepts)として保存されています。はっきり・正しい順序で並んでいればバリエーションも容易に対応できるようになります。

- 動画を観て、その動きの主なステップを5〜7個書き出す。

- それらをフェーズ(例:エントリー/流れ/締め)にまとめる。

- ふだん自分が練習しているの風景を頭の中で再生する

現実感が薄いと感じたら:同じ短い動画をもう一度観てから、再度挑戦してみましょう。行動観察はイメージの足場になります。

イメージが乗ってきたら:身体の動きを添えます。ほんの少しでも、イメージが現実の感覚に結びついて定着が良くなります。

エビデンス・コールアウト

- AOは前運動野/頭頂ネットワークを動かし、運動準備度を高めうる。

- MIは実際に動かなくても計画系の回路を部分的に共有し、一人称+身体感覚の強調がより強い促通を生みやすい。

- AOMI > AO単独:メタ分析では、運動成績と皮質脊髄興奮性の両面で上回る。

- 一人称/身体感覚の重要性:三人称・視覚オンリーより効果が高い傾向。

- 表象は鍛えられる:熟練者はMI/AOMIで心的表象をより一層整えて出力することができ、それがパフォーマンスと関係する。

- 順序:連続(観てからイメトレ)と同時(観ながらイメトレ)の双方に根拠あり。

参考文献

- Chye, S., Valappil, A. C., Wright, D. J., Frank, C., Shearer, D. A., Tyler, C. J., Diss, C. E., Mian, O. S., Tillin, N. A., & Bruton, A. M. (2022). The effects of combined action observation and motor imagery on corticospinal excitability and movement outcomes: Two meta-analyses. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 143, 104911. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2022.104911

- Eaves, D. L., Riach, M., Holmes, P. S., & Wright, D. J. (2016). Motor Imagery during Action Observation: A Brief Review of Evidence, Theory and Future Research Opportunities. Frontiers in Neuroscience, 10. https://doi.org/10.3389/fnins.2016.00514

- Frank, C., Land, W. M., & Schack, T. (2013). Mental representation and learning: The influence of practice on the development of mental representation structure in complex action. Psychology of Sport and Exercise, 14(3), 353–361. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2012.12.001

- Hayes, S. J., Ashford, D., & Bennett, S. J. (2008). Goal-directed imitation: The means to an end. Acta Psychologica, 127(2), 407–415. https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2007.07.009

- Kohl, R. M., & Shea, C. H. (1992). Observational Learning: Influences on Temporal Response Organization. Human Performance, 5(3), 235. https://doi.org/10.1207/s15327043hup0503_4

- Lindsay, R., Kittel, A., & Spittle, M. (2022). Motor Imagery and Action Observation: A Case for the Integration of 360°VR. Frontiers in Psychology, 13. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.880185

- McNeil, D. G., Spittle, M., & Mesagno, C. (2021). Imagery training for reactive agility: Performance improvements for decision time but not overall reactive agility. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 19(3), 429–445. https://doi.org/10.1080/1612197X.2019.1696866

- Wright, D. J., Frank, C., & Bruton, A. M. (2022). Recommendations for Combining Action Observation and Motor Imagery Interventions in Sport. Journal of Sport Psychology in Action, 13(3), 155–167. https://doi.org/10.1080/21520704.2021.1971810